ゲーミングモニターを探していると、「Pixio」というブランドを目にすることが増えています。

しかし、「Pixioはどこの国のメーカーなのか?」と疑問に思う人も多いでしょう。

安価ながら高性能な製品を展開するこのブランドの背景を知ることで、安心して購入を検討できます。

では、Pixioの企業情報や特徴について詳しく見ていきましょう。

- pixioはどこの国?

- pixioの評判

- pixioのオススメ商品!

pixioはどこの国?

Pixioは、コストパフォーマンスに優れたゲーミングモニターを展開するブランドとして、世界中のゲーマーやクリエイターに注目されています。

しかし、「Pixioはどこの国のメーカーなのか?」という疑問を持つ人も多いでしょう。

これにより、韓国のディスプレイ技術を活かしつつ、アメリカ市場向けに最適化された製品を提供することが可能になっています。

では、具体的にどのような背景があるのか詳しく見ていきましょう

pixioはアメリカで韓国の会社が親会社

親会社は韓国の企業であり、韓国のディスプレイ技術を活かして製品の開発を進めています。

これにより、高品質なモニターをリーズナブルな価格で提供することが可能になっています。

日本国内では「Hamee(ハミィ)」という企業がPixioの独占販売代理店として契約しており、日本市場向けの販売やサポートを担当しています。

そのため、国内でPixioの製品を購入する際は、Hameeを通じた正規ルートを利用するのが一般的です。

pixioの会社概要

Pixioは、2016年にアメリカ・カリフォルニア州トーランスで設立されたゲーミングモニターブランドです。

日本市場においては、2021年5月にHamee株式会社が独占販売代理店契約を締結し、Pixio製品の販売とサポートを行っています。

Pixioは、高品質なゲーミングモニターを手頃な価格で提供し、ゲーマーの多様なニーズに応えることを目指しています。

以下に、Pixioの会社概要を表形式でまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設立年 | 2016年 |

| 本社所在地 | カリフォルニア州トーランス, アメリカ合衆国 |

| 日本での展開 | 2021年5月よりHamee株式会社が独占販売代理店として運営 |

| 主な製品 | ゲーミングモニター、周辺機器 |

| 特徴 | 高品質な製品を手頃な価格で提供し、迅速な日本語サポートを提供 |

このように、Pixioはアメリカ発のブランドでありながら、日本市場でも積極的に展開し、ゲーマーの多様なニーズに応える製品とサービスを提供しています。

日本国内のサポートがあるのは安心だね

pixioモニターの評判は?

Pixioのゲーミングモニターは、手頃な価格ながら高性能なスペックを備えていることで多くのユーザーに支持されています。

また、コストパフォーマンスの良さも魅力のひとつで、同価格帯の競合製品と比較しても機能面で優れたモデルが多くラインナップされています。

Pixioのモニターはゲーミング用途に適したコスパの良い製品が揃っており、特に初心者やコストを抑えたいユーザーにおすすめのブランドと言えるでしょう。

Pixioは壊れやすい?

メインとサブ用に2台購入。

1台目はモニターがバグって表示され出したため返品した。

2台目はしばらくしてモニターから音が出なくなった。

引用元:Amazon

Windowsのサウンド設定画面からは確かに音が出ているのが確認できている。なのに肝心のモニターからは音が出ていない。イカれてしまったのだろう。まだ買って間もないのに。

特に、今回の口コミでは「モニターの表示不具合」や「スピーカーの音が出なくなるトラブル」が発生し、返品や不具合に関する不満が見られます。

このようなトラブルは、初期不良の可能性や製造上の品質管理によるものと考えられます。

一方で、価格帯を考慮すると、コスパ重視のユーザーにとっては魅力的な選択肢であり、Pixio製品は基本的に保証期間内での交換やサポートを提供しています。

結論として、Pixioのモニターはコスト面で魅力がある一方、長期間の安定した使用を求める場合は慎重に選ぶべきでしょう。

特にサポート体制や保証内容を事前に確認し、不具合発生時の対応を考慮することが重要です。

価格と安心とどっちを取るか慎重にね

口コミ評価は信頼できる?

Pixioのモニターは、手頃な価格で高リフレッシュレートやIPSパネルを搭載している点が評価され、ゲーマーを中心に人気を集めています。

しかし、購入を検討する際に気になるのが、実際の口コミがどれほど信頼できるかという点です。

結論として、Pixioの口コミ評価はおおむね信頼できるものの、使用目的や求めるスペックによっては、他のレビューも参考にしながら選ぶのがベストでしょう。

Pixio モニターのおすすめは?

Pixioの「PX248WAVEW-O」は、滑らかな映像体験と高精細な画質を求めるゲーマーに最適なゲーミングモニターです。

200Hzの高リフレッシュレートとIPSパネルの鮮やかな発色により、スピード感のあるゲームや映像コンテンツも美しく映し出します。

Pixioの「PXC325」は、ゲーマー向けに設計された32インチの湾曲ゲーミングモニターです。

165Hzの高リフレッシュレートと1msの応答速度を備え、スムーズな映像体験を提供します。

さらにVAパネルの高コントラスト比による深みのある色彩表現が特徴で、映像コンテンツをより鮮やかに映し出します。

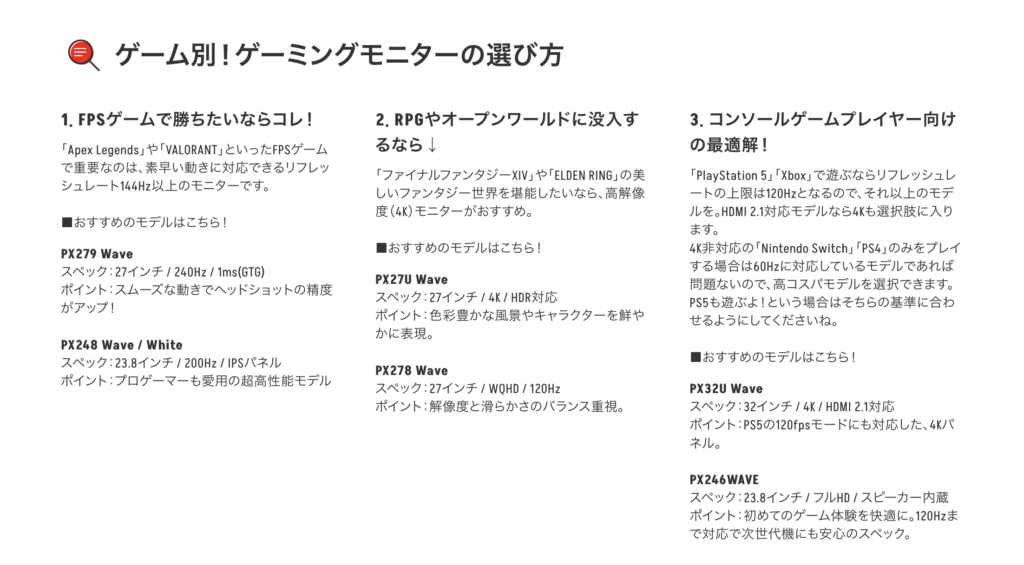

pixioゲーミングモニターの特徴

Pixioのゲーミングモニターは、価格を抑えながらもゲーマーに必要な高性能を備えている点が特徴です。

特に、FPSゲームをプレイする場合は、リフレッシュレート144Hz以上のモデルを選ぶことで、素早い動きにもスムーズに対応できます。

一方で、「Final Fantasy XIV」や「ELDEN RING」などの美しい映像を楽しむなら、高解像度の4K対応モニターがおすすめです。

また、家庭用ゲーム機での使用を考えている場合、「PlayStation 5」や「Xbox Series X」は最大120Hzまで対応しているため、それに合わせたモニター選びが重要です。

さらに、HDMI 2.1対応のPixioモニターなら、4K解像度でのプレイも可能となります。

「Nintendo Switch」や「PS4」など、4K非対応のゲーム機をメインに使用する場合は、60Hzのリフレッシュレートで十分なため、Pixioのコスパモデルが適しています。

ただし、PS5など高リフレッシュレート対応のゲーム機を将来的に使う予定がある場合は、上位モデルを選ぶのが賢明でしょう。

Pixioのモニターは用途に応じて選べる幅広いラインナップがあり、ゲーマーにとってコストパフォーマンスの高い選択肢となっています。

pixio どこの国について知恵袋などによくある質問4選

まとめ

Pixioはアメリカ・カリフォルニア州に本社を置くゲーミングモニターブランドで、韓国企業が親会社です。

日本ではHamee株式会社が正規代理店として販売を行っています。

- コストパフォーマンスの高さが魅力

- 144Hz以上の高リフレッシュレート対応でFPSゲームに最適

- 4K解像度のモデルもあり、美しい映像体験が可能

- PS5・Xbox向けのHDMI 2.1対応製品もラインナップ

ゲーミングモニターを探しているなら、Pixioの製品をぜひチェックしてみてください!

コメント